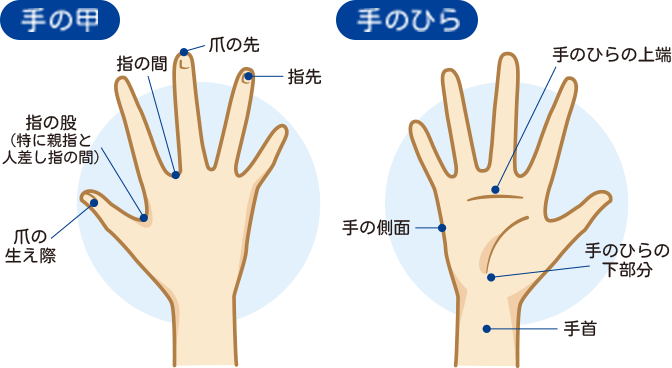

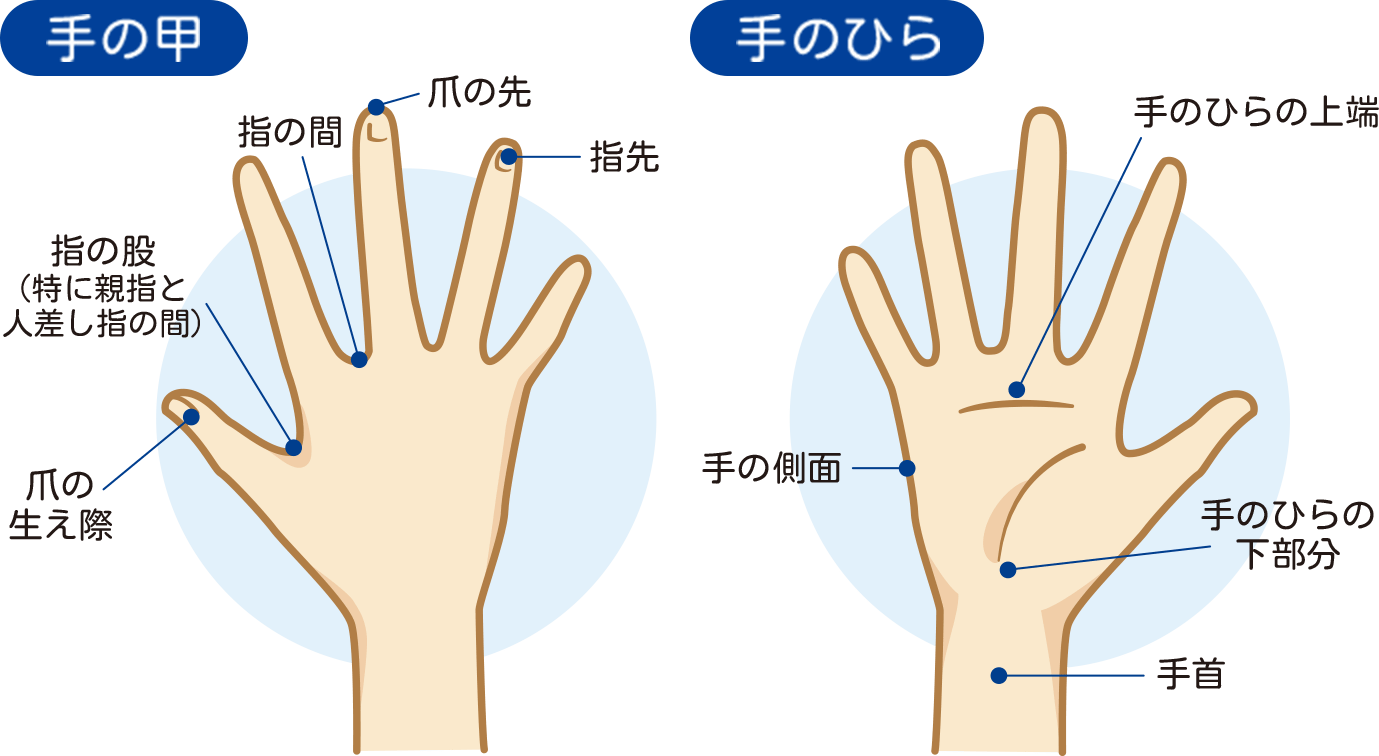

洗い残しの多い部分

きれいに洗ったつもりでいても、よく洗えていない部分があります。下の図が洗い残しの多い部分を示していますので、その部分に気を付けて洗うように心がけましょう。

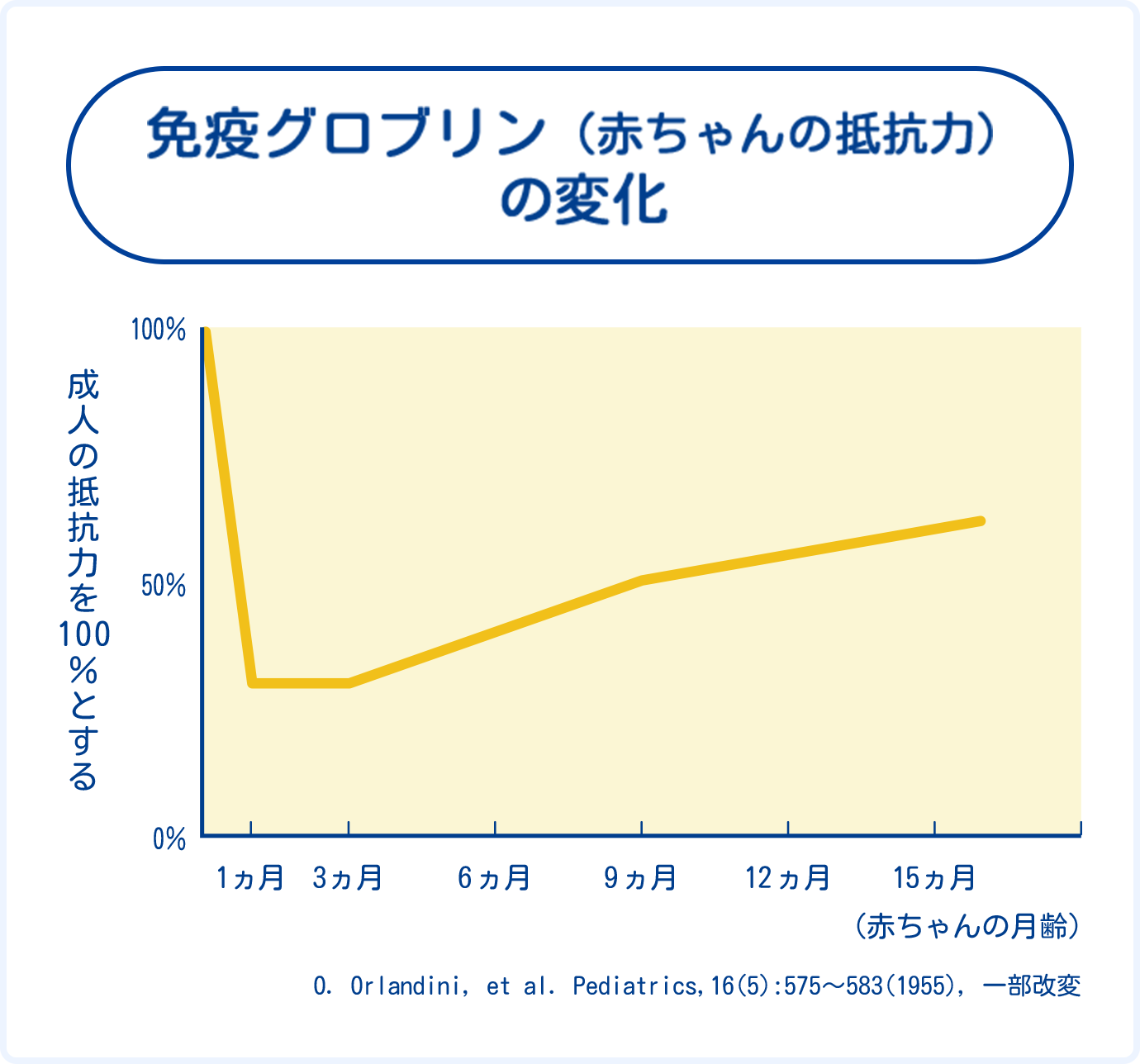

赤ちゃんの抵抗力

赤ちゃんはお母さんから免疫をもらって生まれてきますが、生後いったん低下します。その後徐々に免疫力がついてきますが、1歳を迎えるころでも大人の半分程度です。また、乳児期は、免疫機能の全般が未発達なため、感染症にかかりやすいと言われていて特に注意が必要な時期です*。

* 上山伸也「FAQ 非小児科のための小児感染症の診かた」医学界新聞 医学書院.2019.2.4

腸内細菌叢*1が未発達

赤ちゃんは下痢症などの腸管感染症にかかりやすいと言われています。その原因の1つは腸内細菌叢が未発達*2であるため、腸のなかにウイルスや細菌が入り込み、増えやすい状態になっているからです。

赤ちゃんはウイルス・細菌に感染しやすく回復力も弱いので、周りの大人がしっかりと衛生対策を行い、赤ちゃんが感染しないように気を付けてあげましょう。

*1 善玉菌(乳酸菌やビフィズス菌)と悪玉菌、その中間の菌がバランスをとりながら腸内環境を良い状態に保っています。

*2 牧野博也「新生児期・乳児期の腸内細菌叢とその形成因子」腸内細菌学雑誌(33 2019.15 25)

感染経路は主に4つ

感染経路は?

ウイルスや細菌に汚染された飲食物を口にすることで感染します。過熱処理が不十分であったり、感染者がトイレの後に手をよく洗っていなかったり、感染者の吐しゃ物やおむつ交換の後の手洗いが不十分な状態で、調理等をすると飲食物が汚染されることがあります。

感染を防ぐポイント

赤ちゃんのお世話をする人の手が汚染されていると、ミルクや食べ物を介して赤ちゃんを感染させてしまうことがあります。

赤ちゃんや授乳用品に触れる前には、石けんで手を洗うか手指消毒薬を使って手を清潔にしましょう。

感染経路は?

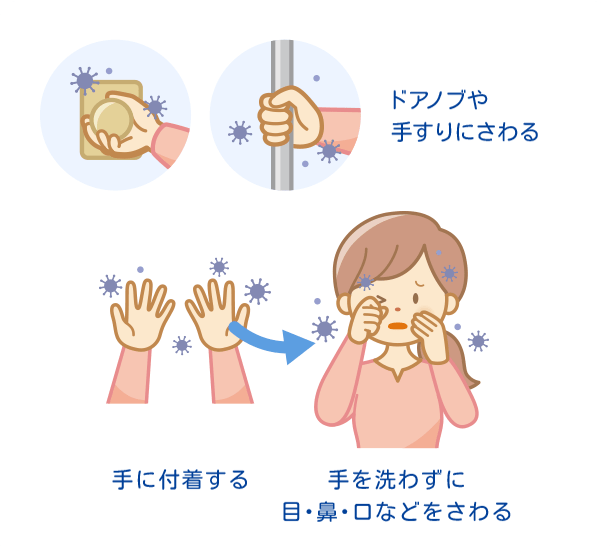

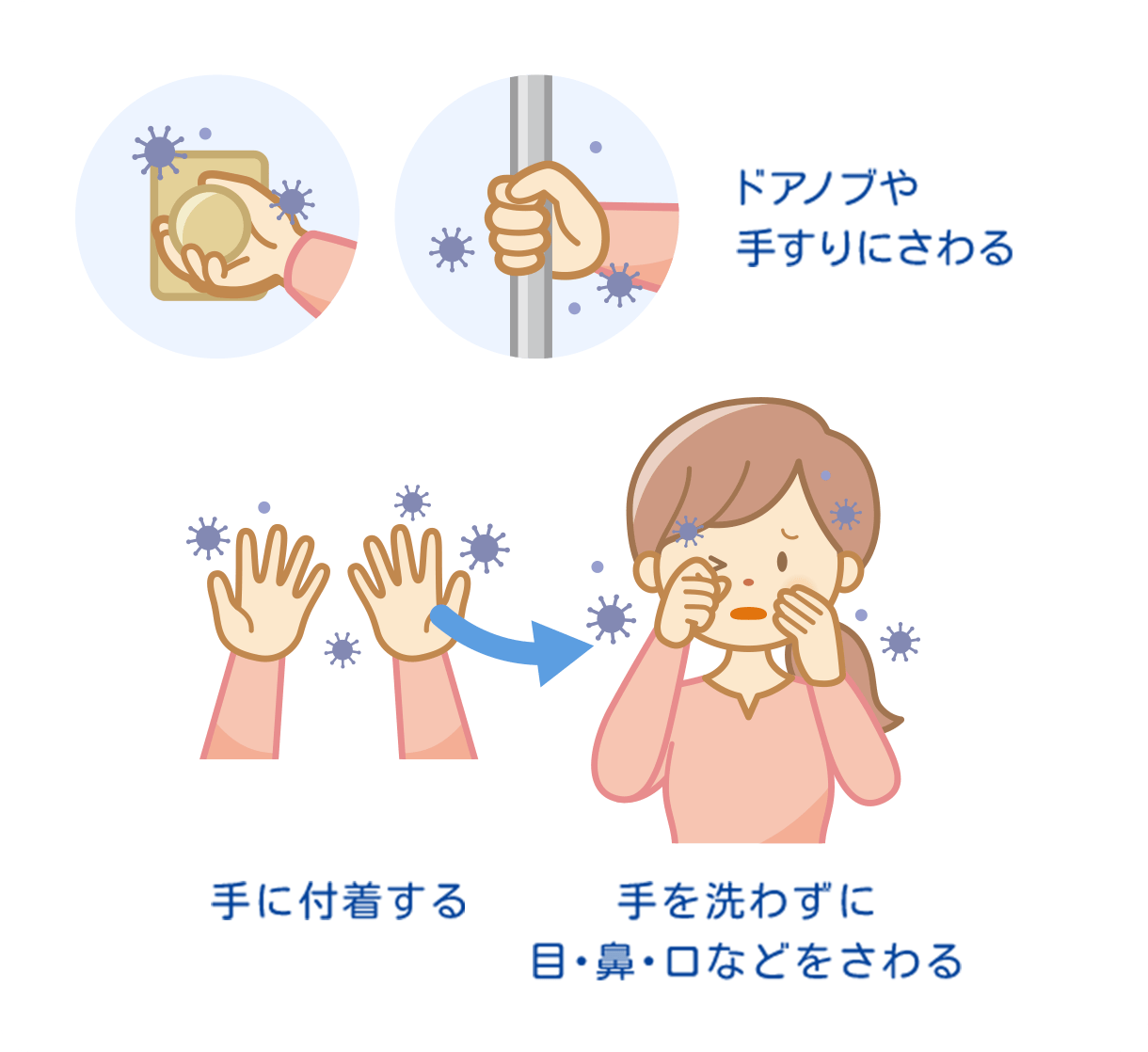

ウイルスや細菌が付着している環境表面(ドアノブ、スイッチ、便座など)に触った手を介して感染します。

またウイルスや細菌を含む便や嘔吐物に直接触れることでも感染します。

感染を防ぐポイント

赤ちゃんがよく触れるところやよく口に入れるものは、こまめに除菌しましょう。また接触感染を起こすような感染症に家族の誰かが罹患している時は、よく触れる場所を除菌するとよいでしょう。(目に見える汚れがあるときは、汚れを落としてから除菌すると効果的です。)

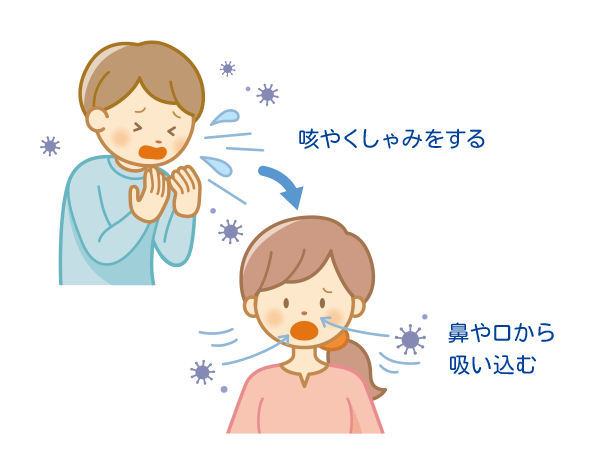

感染経路は?

ウイルスや細菌が含まれた飛沫は、感染している人の咳やくしゃみ、会話時に発生し、その飛沫を吸い込むことで感染します。また感染者の唾液や痰などにもウイルスや細菌が含まれていますので、それらが付いた手で目や鼻に触れることでも感染することがあります(接触感染)。

感染を防ぐポイント

赤ちゃんのお世話をする人が感染している場合は、マスクを着用しましょう。飛沫は、水分が多く含まれているので、あまり遠くまで飛んでいきません(2mぐらい)が、赤ちゃんにあまり近づかないようにし、換気に配慮(空気清浄機も有効)をするとよいでしょう。

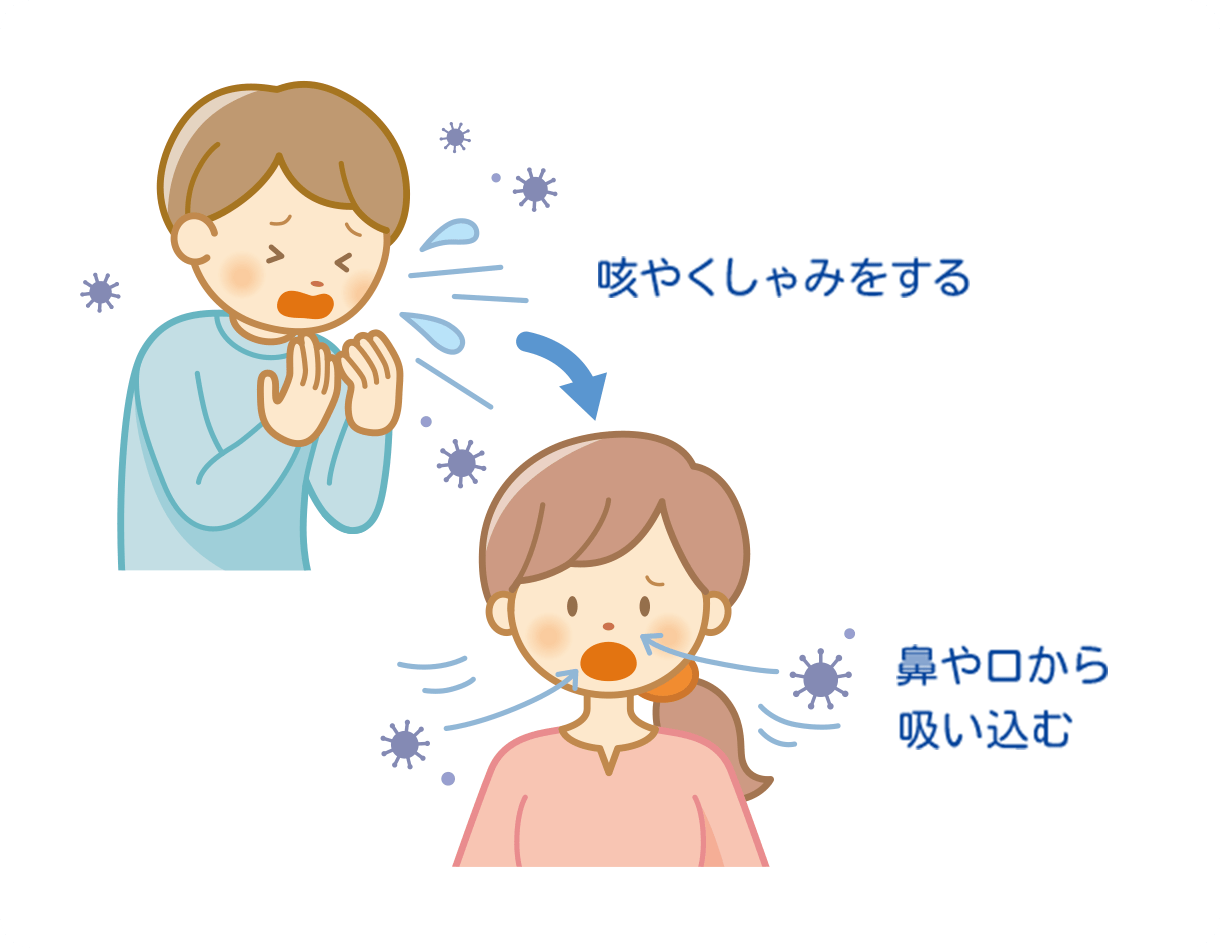

感染経路は?

感染者の咳、くしゃみ、会話で発生した飛沫のうち、水分が蒸発したものが飛沫核です。この飛沫核を吸い込むことにより感染します。飛沫核は、長時間空気中を漂うことができるため、感染者と同じ空間に一定時間一緒にいることで感染しやすくなります。

感染を防ぐポイント

感染者が治療期間中は、感染している人とは同じ部屋で過ごさず、別の部屋で過ごすほうがよいでしょう。やむを得ない場合は、感染者はマスク着用、換気は十分配慮しましょう。麻疹は、ワクチンで予防できる感染症なので、兄弟姉妹のワクチン接種は有効な感染対策です。

感染症によって

感染経路は変わってきます

| 疾患名 | 病原体 | 主な感染経路1~2) | ワク チン3) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 経口*1 | 接触 | 飛沫 | 空気 | エアロ ゾル*2 |

母子*3 | |||

| ノロ ウイルス 感染症 |

ノロ ウイルス |

● | ● | ● | ||||

| ロタ ウイルス 感染症 |

ロタ ウイルス |

● | ● | ● | 定期 | |||

| 感染性 胃腸炎 |

0-157(大腸 菌)、サルモ ネラ菌等 |

● | ● | |||||

| 呼吸器 感染症 |

インフル エンザ ウイルス |

●*4 | ● | 任意 | ||||

| RSウイルス | ● | ● | ||||||

| ライノ ウイルス |

● | ● | ||||||

| 肺炎マイコ プラズマ |

● | |||||||

| 新型コロナ ウイルス 感染症 |

新型コロナ ウイルス |

● | ● | ●4) | 任意5) | |||

| 麻疹 (はしか) |

麻疹 ウイルス |

● | ● | ● | 定期 | |||

| 風疹 | 風疹 ウイルス |

● | ● | ● | 定期 | |||

| 流行性耳下 腺炎(おた ふくかぜ) |

ムンプス ウイルス |

● | ● | 任意 | ||||

| 水ぼうそう | 水痘・帯状 疱疹ウイルス |

● | ● | ● | ● | 定期 | ||

| 流行性角 結膜炎 |

アデノ ウイルス |

● | ● | |||||

| 咽頭結膜 熱(プール 熱) |

アデノ ウイルス |

● | ● | プールでの 感染もあり |

||||

| 手足口病 ヘルパン ギーナ |

コクサッキー ウイルス A16、 A10、A6型 エンテロウイ ルス71型等 |

● | ● | ● | ||||

気を付けたい

3つのポイント

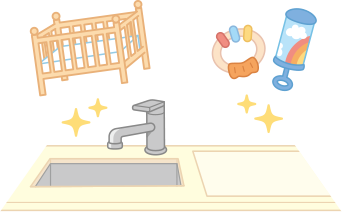

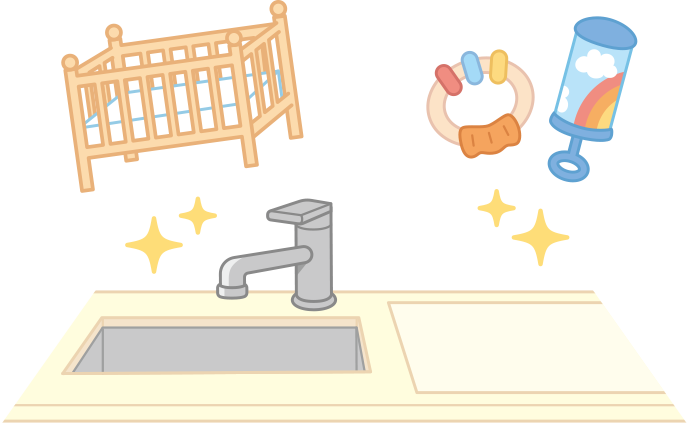

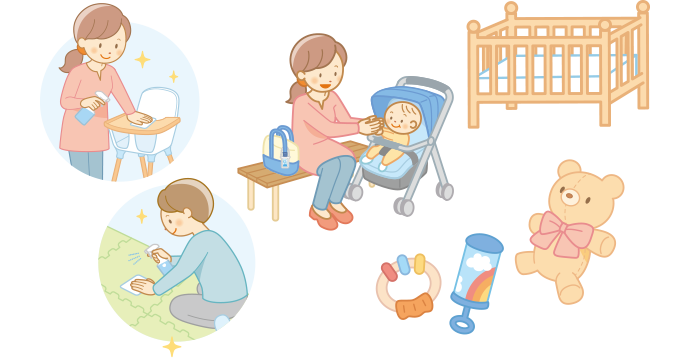

赤ちゃんの身のまわりを清潔に

ウイルスや細菌は、特に人の手がよく触れるところに多く存在していると言われています。免疫力のある大人では、ウイルスや細菌がからだの中に入ってきたとしても、大事に至らないことが多いかも知れません。しかし、抵抗力の弱い赤ちゃんにとっては一大事です。そのため、赤ちゃんが使用するグッズはもちろん、ミルクを作る環境(調乳スペースとして使用する場所:調理台など)を清潔に保ち、赤ちゃんを感染から守ってあげましょう。

手指を清潔に

身のまわりに存在するウイルスや細菌は、人の手を介してさまざまなところに広がります。哺乳びんや乳首の衛生管理*(洗浄・除菌)に気を付けていても、お世話をするママやパパの手が汚れていては何にもなりません。例えば、ミルクを作るときや赤ちゃんのお世話をする前後には、石けんで手を洗うか手指消毒薬を使って手を清潔にしてから行いましょう。また、帰宅時やトイレの後だけではなく、日常生活のさまざまな場面で手を清潔にしておくことが大切です。

授乳用品を清潔に

赤ちゃんが直接口にする哺乳びん・乳首やさく乳器などは特に気を付けましょう。栄養たっぷりのミルクは、細菌が繁殖する絶好の棲みかになります。ミルクの作り置きや飲み残しのミルクの放置は避けましょう。ミルクを飲み終わった哺乳びんは長い間放置せず洗浄と除菌を行い衛生的に保管するようにしましょう。

赤ちゃんの身のまわりを清潔に

赤ちゃんの身のまわりを清潔に手で触れる機会が多い場所やものは除菌しましょう。特に家族の中に感染症状がある人がいた場合は、必ずこれらを除菌しましょう。

よく人の手が触れるところ

ドアノブ

ドアノブ

照明のスイッチ

照明のスイッチ

エアコンやテレビのリモコン

エアコンやテレビのリモコン

キッチンや食卓まわり(テーブルなど)

キッチンや食卓まわり(テーブルなど)

など

赤ちゃんの生活まわり

ベビーチェア

ベビーチェア

ベビーベッドの柵

ベビーベッドの柵

プレイマット

プレイマット

ベビーカー

ベビーカー

ぬいぐるみ

ぬいぐるみ

おもちゃ

おもちゃ

など

除菌スプレーを使用する際は、赤ちゃんに直接かかったり、赤ちゃんが吸い込まないように注意しましょう。また、ぬいぐるみなど赤ちゃんグッズの除菌後は、よく乾かしてから使うようにしましょう。

トイレまわり

感染性胃腸炎(ノロウイルスやロタウイルスなど)が流行する冬場などには、トイレまわりの衛生対策にも注意が必要です。

便座

便座

ふた

ふた

排水レバー

排水レバー

スイッチパネル

スイッチパネル

ペーパーホルダー

ペーパーホルダー

手指を清潔に

手指を清潔に

手指衛生のタイミングは、手が汚れたときはもちろんのこと、調乳の前や授乳の前、おむつ交換の前後など赤ちゃんのお世話をするときに行います。

また外からウイルスや菌を持ち込まないためにも帰宅時に行いましょう。

手指衛生が必要な場面

調乳の前

調乳の前

さく乳の前

さく乳の前

授乳の前

授乳の前

離乳食を

離乳食を

食べさせる前

おむつ交換の前後

おむつ交換の前後

トイレの後

トイレの後

外出先

外出先

帰宅時

帰宅時

など

外出時には、携帯用の手指消毒剤の持ち歩きをお勧めします。

外出先で手指をきれいにしたいときに、便利です。

きれいに洗ったつもりでいても、よく洗えていない部分があります。下の図が洗い残しの多い部分を示していますので、その部分に気を付けて洗うように心がけましょう。

手指衛生には、石けんと流水による手洗いと擦式アルコール製剤を使っての手指消毒があります。正しい手指衛生の方法で行い、赤ちゃんへの感染リスクを減らしましょう。

手洗いは40~60秒かけ*

洗い残しに気を付けて丁寧に

手を水でぬらします。

石けんを適量手に取ります。

手のひらを合わせてよく泡立たせます。

手のひらと手の甲を洗います。

指の付け根の間もしっかりと。

指の間を洗います。

指先を反対側の手のひらに立てるように擦り合わせ、指先・爪の周囲を洗います。

左右の親指を洗います。

手首も忘れずに左右洗います。

流水ですすぎ、石けんをよく洗い流します。

ペーパータオルや清潔なハンドタオルで水分をよく拭き取り、十分乾燥させます。

十分な量の手指消毒薬で、

手指全体にしっかり

擦り込みましょう

十分量の手指消毒薬を手に取ります。

指先・爪のまわりを消毒薬に浸して消毒します。(もう一方の手も同様に)

両手の手のひらによくすり込みます。

手の甲、指の間によくすり込みます。(指の付け根もしっかりと)

親指によくすり込みます。

手首の全周によくすり込み、乾くまですり合わせます。

●製品によっては肌に合わない場合がありますので、その時には別の製品に変えましょう。

●アルコール過敏症の方はノンアルコールの手指消毒薬を使用しましょう。

授乳用品を清潔に

授乳用品を清潔に

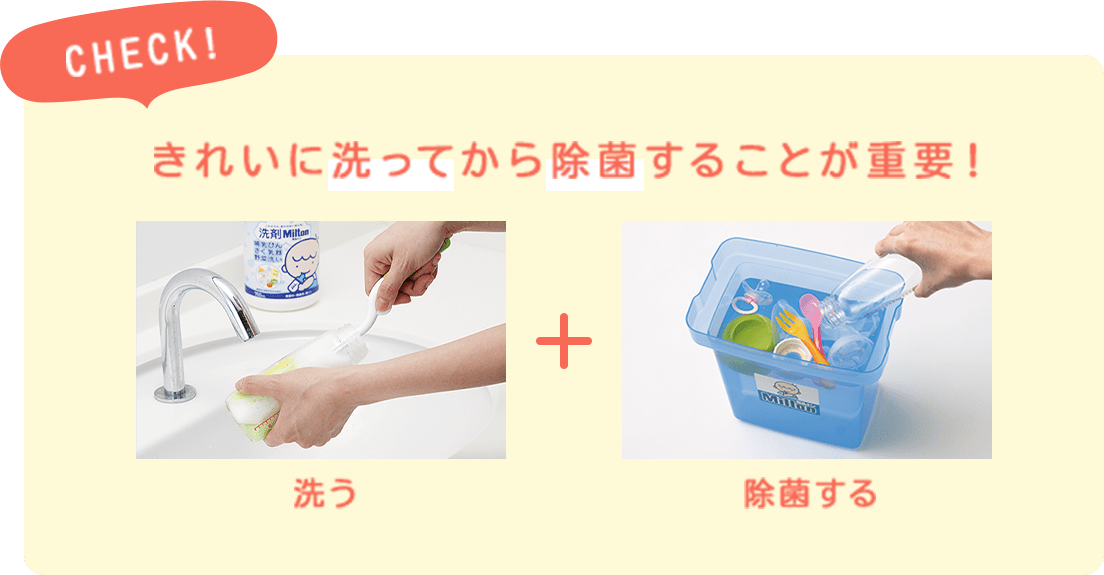

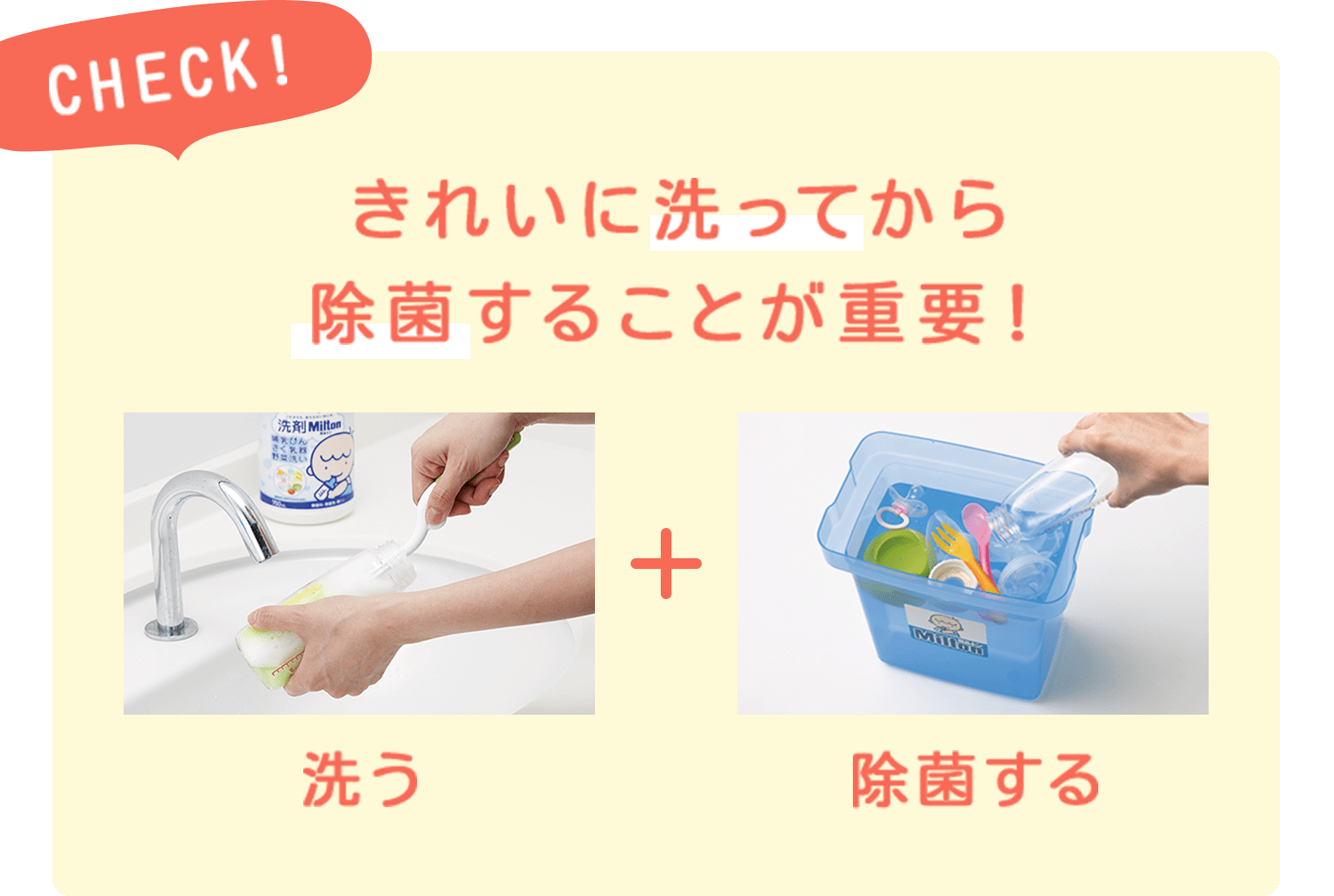

使用後の哺乳びんやさく乳器、おしゃぶりなどには、母乳やミルク、よだれなどのたんぱく汚れが残っています。

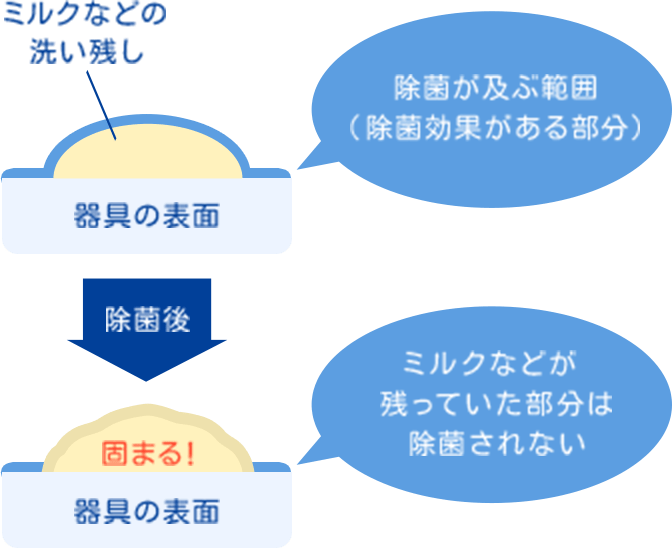

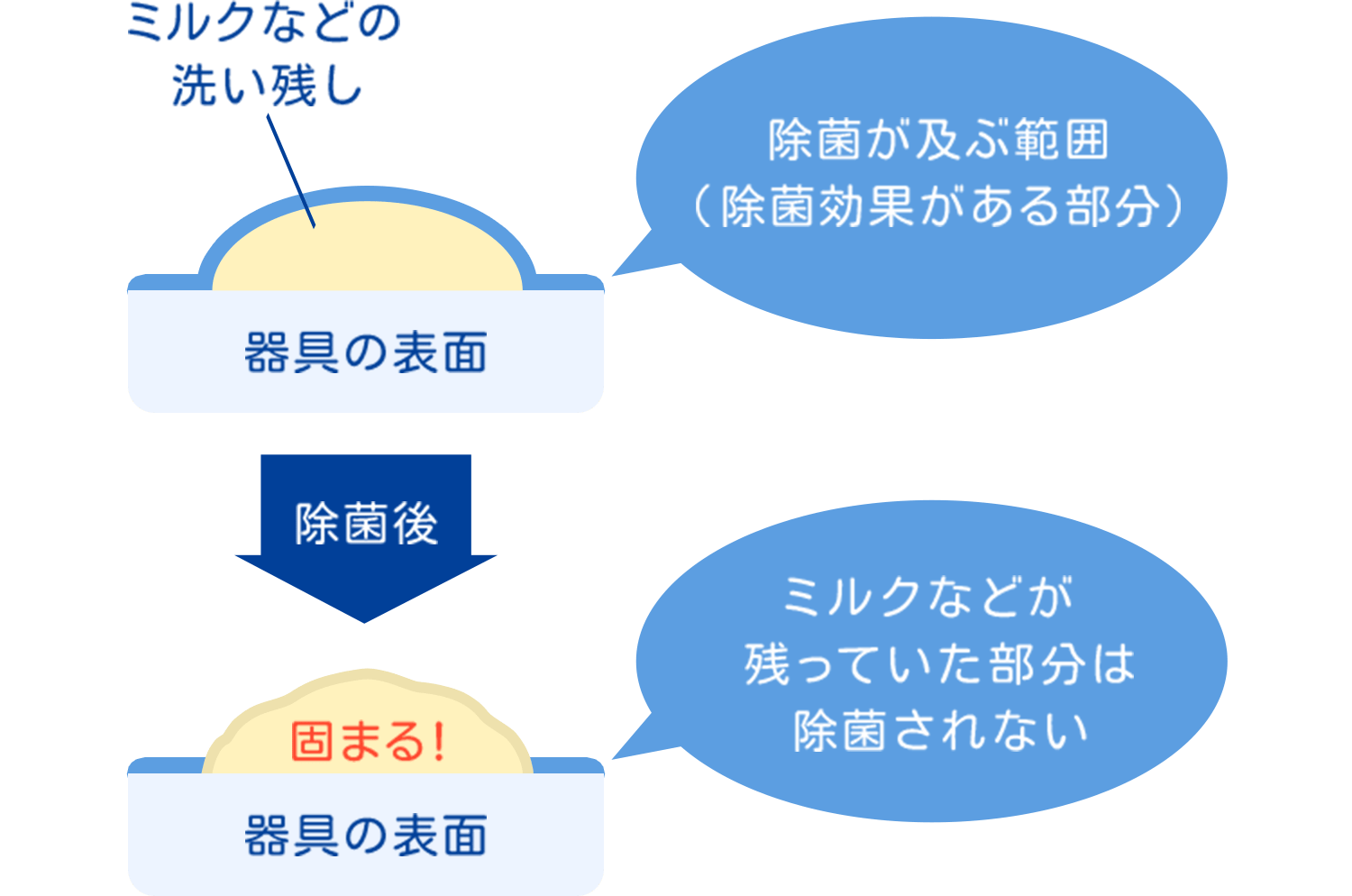

汚れが残っていると除菌効果が低下してしまいます。

哺乳びんやさく乳器などの授乳用品は、使用後すぐに洗剤でしっかり汚れを落としてから除菌することが重要です。

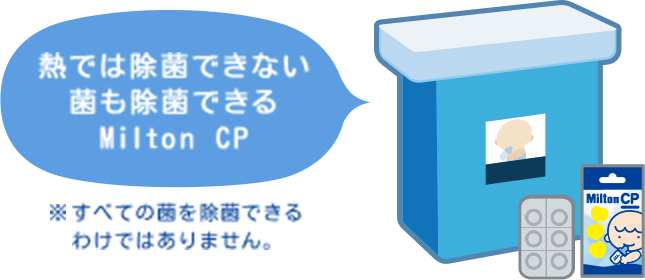

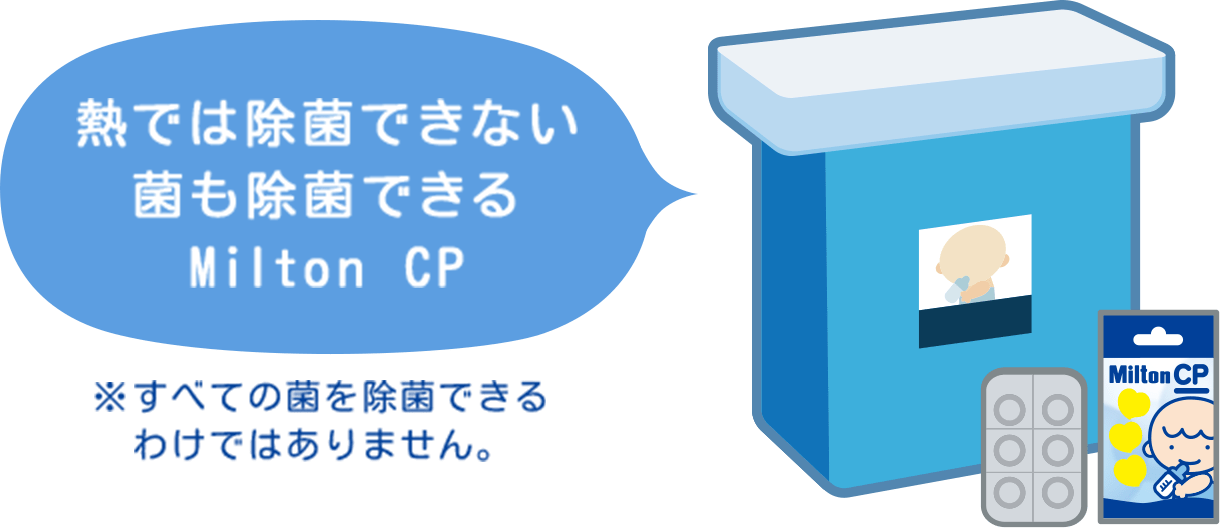

溶液につけて除菌する方法や、熱を使った方法(レンジ消毒や煮沸消毒)があります。菌の中には、熱では除菌できないものも。Milton CPは、そんな菌も除菌できます。

赤ちゃんの口に触れるものは、

きちんと除菌してあげましょう。

哺乳びん・乳首

哺乳びん・乳首

おしゃぶり

おしゃぶり

乳頭保護器

乳頭保護器

さく乳器

さく乳器

ストローマグ

ストローマグ

調乳作業の手順

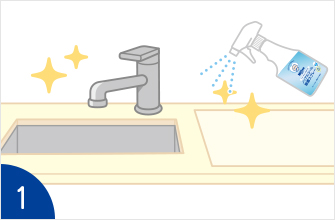

ミルクを作るときは、調乳スペースとして使用する場所(調理台など)を除菌して、清潔な手で行いましょう。

また授乳の前にも手指消毒薬などで手を清潔にしてから行いましょう。

調乳スペースの除菌

手指衛生

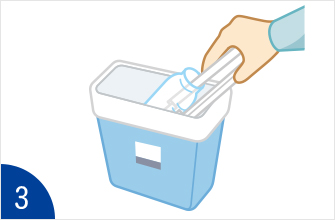

溶液から哺乳びんをとり出す

ミルクを作る

授乳

(授乳の前にも手指衛生を!)